BATďSI

(plurale) (maschile) = "Monelli"

Termine non pi¨ in uso che identificava nella seconda

metÓ dell'800 i ragazzi che oggi chiameremmo "ragazzi di strada" , anche se

allora il significato era decisamente letterale in quanto erano quasi sempre

ragazzi senza famiglia e senza casa che sopravvivevano di espedienti, non

sempre legali.

|

|

|

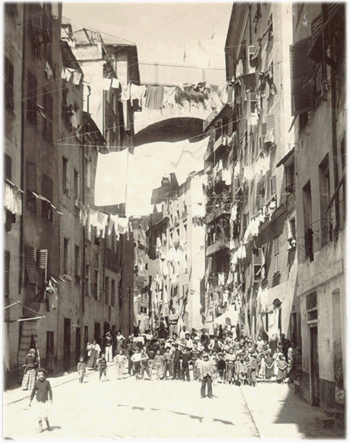

Fontana in piazza Marsala, Genova

1880 c.a.

Tra i ragazzi ben vestiti alcuni poveri, certamente "bat˘si".

(Foto di A.Noack - Archivio Fotografico del Comune di Genova) |

Il nostro"Bat˘so"

genovese non vanta la notorietÓ che Victor HUGO ha assegnato a

"Gavrosche" e neppure quella data da Ferenc MOLNAR ai suoi

"Ragazzi della via Pal". Ed anche gli

"Scugnizzi" napoletani, per merito di scrittori e registi di cinema,

godono decisamente di maggior fama.

Storicamente l'ACCINELLI (1776), il

CELESIA (1855) e il

VITALE (1947) citano nei loro scritti che i veri protagonisti della

rivoluzione di Genova del 1746 furono due "Bat˘si":

Balilla, che come disse MAMELI "gitt˛ il ciotolo incantato", e

Pittamuli,

che appicc˛ il fuoco alla caserma degli Austriaci che era sul fiume Bisagno

presso il ponte di Sant'Agata, nota localitÓ della Genova antica.

Ma oltre ai due pi¨ noti, moltissimi erano i ragazzi

anonimi che sopravvivevano miseramente e a volte manifestavano la loro

triste sorte, come quelli che al grido di "Abbasso il lusso" lanciarono

sassi alle signore ingioiellate che, sulle portantine, nel 1849 si facevano

portare al Teatro Carlo Felice nel centro della cittÓ.

La loro

non era invero una lotta di classe o una lotta politica, ma era semplicemente

una manifestazione dell'enorme disagio in cui vivevano quotidianamente.

Molto indicativa fu la descrizione di questi ragazzi

fatta da un noto quotidiano genovese alla metÓ dell'800:

|

"Viso sudicio, mani nere. Il sudiciume Ŕ

la sua prima camicia. I suoi capelli non conoscono altro

pettine che le cinque dita della mano. I suoi pantaloni

sono crivellati da ampie feritoie che lasciano passare la luce anche

dove l'ombra sarebbe di rigore. Ordinariamente porta i

piedi scalzi che gli permettono di misurare la profonditÓ delle

pozzanghere. Da sette anni in poi canta, fischia, gioca,

prende parte alle dimostrazioni politiche, alle riviste militare, agli

spettacoli pubblici. E' il Paganini del turpiloquio. Quando alla mattina esce di casa ( se ne ha una), ha un solo

programma: far venire sera evitando il passaggio delle carrozze ed il

lavoro. Non ha opinioni politiche, ma preferisce le

dimostrazioni dove si grida < abbasso!>. Dinnanzi alla

vetrine di un Restaurant, sputa. E' la protesta della

fame. Il muro Ŕ il suo diario, la sua lavagna; lÓ scrive

le sue memorie. Maneggia i sassi con gran precisione,

soprattutto contro le insegne". |

Lo sfondo che circondava una simile vita era, a volte, di pura

sopravvivenza.

Giuseppe VERDI, a Genova per la presentazione di

una sua opera nel

1891, vedendo mendicanti (e tra loro anche ragazzi) dormire per la strada

sul selciato sotto i portici

dell'Accademia, presso il Teatro Carlo Felice nel centro di Genova, resta

colpito dal

"miserando spettacolo che offrono i mendicanti che, con un

freddo siberiano, dormono sul selciato", ed inizia una sottoscrizione per la

costruzione di un dormitorio pubblico, sottoscrizione a cui parteciperanno

anche molti altri benefattori.

|

|

|

Via Madre di Dio, Genova 1880 c.a.

Anche in questa foto i ragazzi sono numerosi

(Foto di G. Sciutto - Archivio Fotografico del Comune di Genova) |

Anche Nicol˛ GARAVENTA, come

primo impegno, per aiutare questi ragazzi abbandonati a se stessi, si

interess˛ per trovare un locale chiuso dove questi piccoli infelici

potessero trovare almeno un modesto ma sicuro giaciglio nelle fredde notti,

e successivamente, su sua iniziativa nel

1885, ottiene

la concessione ad ospitare in modo continuativo sulla Nave Scuola (Brigantino

Daino che

in seguito prenderÓ poi il suo nome) un certo numero di questi ragazzi

"bat˘si",

per aiutarli ed insegnare loro un primo mestiere: il marinaio, per poter

sopravvivere. Altri, meno fortunati, quando erano

presi dai gendarmi erano mandati al carcere minorile

"Generale" di Torino,

dove la vita e i metodi educativi erano decisamente molto duri e severi.

Aiuti vennero anche dalla Chiesa che con:

don Francesco MONTEBRUNO,

don

Eugenio FASSICOMO, e l'istituto dei

Salesiani di Sampierdarena cercavano di

aiutare questi ragazzi abbandonati avviandoli ad un onesto lavoro inserito

nella societÓ dell'epoca, che nel campo della solidarietÓ era ancora

decisamente agli inizi.

Anche fuori dal centro storico, ad esempio nella zona

di Porta Pila, vi era una

"Corte dei miracoli" molto eterogenea composta da:

accattoni che espongono le proprie deformitÓ, donne scarmigliate che con

urla strazianti cercano di attirare l'attenzione e l'elemosina dei passanti,

fanciulli e ragazzini che in mezzo ai banchi del locale mercatino (con le

lacrime agli occhi) dovevano impietosire e stimolare la regalia di pochi

spiccioli che poi venivano presi dai loschi individui che li costringevano

con le botte a quella sceneggiata.

|

|

|

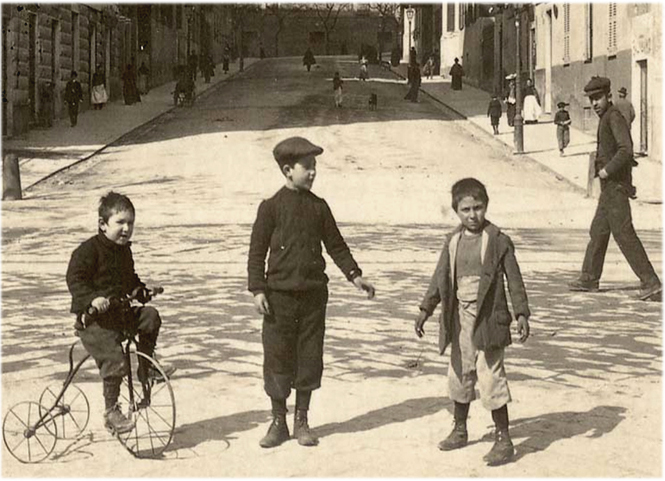

Questi tre ragazzi fotografati a

Genova in

via Nino Bixio alla fine dell'800 sono decisamente diversi.

I due di sinistra, bene in carne, sono ben vestiti e con il triciclo,

mentre il ragazzo di destra, a giudicare dalle guance quasi incavate,

dai vestiti gualciti e trasandati e dalle mani sporche potrebbe essere

l'emblema del "Bat˘so" di strada.

|

Quando nel

1880 viene aperta ed inaugurata la centrale

ed elegantissima via Roma, i giornali dell'epoca dopo la descrizione dei

marmi e dei cristalli splendenti, ricordano anche le nenie dei suonatori di

organetto, gli strilli dei venditori di cerini, i lamenti dei

mendicanti che stazionavano nelle vicinanze.

E i genitori di questi infelici ragazzi? Se

esistevano, molto spesso se ne disinteressavano o alle volte addirittura

arrivavano, per recuperare del denaro, a

"venderli" a personaggi senza

scrupoli che li portavano in altre cittÓ costringendoli all'accattonaggio.

|

|

|

Ecco lo "Scuolabus" che raccoglieva

i ragazzi dai paesini vicini

per portarli a scuola. - Genova fine '800.

(Foto della Collezione S.Finauri)

|

E la scuola pubblica? Come riporta un

giornale del settembre

1884, nelle aule spesso anguste erano stipate classi

di ottanta alunni, cinque per banco. E chi aveva i vestiti

troppo strappati e laceri o era senza scarpe non veniva neppure ammesso in

scuola.

E' quindi ovvio che superata l'etÓ della fanciullezza

ed avvicinandosi l'adolescenza, senza genitori, senza scuola, senza

controllo, questi

"batosi" si organizzassero in gruppi autonomi o bande che

con varie tecniche distrattive rubavano la merce esposta dai banchi dei

mercatini o dei negozi sia per mangiare che per rivenderla, o addirittura

imponevano ai bottegai dei contributi per non essere da loro infastiditi.

Molto spesso i punti di ritrovo di queste "compagnie" erano le calate del

porto dove potevano trovare nelle chiatte o sui moli un riparo e un

giaciglio sui sacchi di grano o di caffŔ che erano lý ammonticchiati.

A

volte, come viene citato dalla

"Gazzetta di Genova"

del

10 luglio 1860, vi

erano frequenti scontri fra opposte bande (forse per il controllo dei propri

territori) a suon di sassaiole sul greto del torrente Bisagno spesso con

feriti gravi o con esiti fatali, come avvenne nel

1868 quando sul Bisagno,

provenienti da Borgo Incrociati, giunsero sui ragazzi

"duellanti" dei colpi

di fucile da caccia che ne impallinarono alcuni, ferendoli anche gravemente.

Altre

"battaglie" note sono nel

1877 in piazza San Lorenzo con i ciottoli

della strada, nel

1878 presso Ponte Pila, nel

1879 sul Pian della

Rocca(corso Dogali), nel

1881 sulle mura di San Bartolomeo.

L'arma preferita era il

"cacciafrusto" che non era la classica fionda, ma

una sua versione adattata funzionalmente.

|

![]()