|

|

I SANTUARI DELLA DIOCESI DI GENOVA

Santuario N.S. dell' ACQUASANTA

di

Luciano dr. VENZANO

Accademico Esperto Campo Scienze Storiche

(Accademia Archeologica Italiana)

LA STORIA MODERNA

(RITORNA)

![]() on il decreto regio che porta la data del

13 settembre 1824 e 3 aprile 1833 si

riattivava così la potenzialità dell’Opera, si provvedeva alla progettazione e

costruzione dei bagni pubblici che permettessero l’utilizzazione, a beneficio di

tutti, dell’acqua solforosa che sgorga ai piedi della Cappelletta.

on il decreto regio che porta la data del

13 settembre 1824 e 3 aprile 1833 si

riattivava così la potenzialità dell’Opera, si provvedeva alla progettazione e

costruzione dei bagni pubblici che permettessero l’utilizzazione, a beneficio di

tutti, dell’acqua solforosa che sgorga ai piedi della Cappelletta.

Si costruì pertanto lo stabilimento termale, decidendo di chiedere al Segretario

di Stato una nuova concessione che venne fatta dal re Carlo Alberto con decreto

in data 3 aprile 1833. La Protettoria non trascurava gli ampliamenti necessari,

portando a termine nel 1845 il nuovo braccio, che forma l’ala destra del

santuario.

Una nuova situazione venne a determinarsi a partire dal

settembre 1961. Raggiunto l’accordo tra la Curia arcivescovile genovese e l’Opera Pia, il

santuario veniva restituito completamente all’autorità dell’arcivescovo, con

piena proprietà ed autonomia amministrativa. L’Opera Pia rimane, con il suo

statuto che prevede, come scopi principali dell’Ente stesso, il buon

funzionamento dei Bagni e l’offerta di locali adatti ad accogliere la scuola

elementare di Stato, per i ragazzi della zona.

La strada di accesso al santuario era, nei secoli scorsi, impervia e faticosa. Si trattava di risalire il torrente Leira da Voltri, passando per Crovi e

Fondocrosa, con un sentiero disagevole. C’erano da superare colline e foreste.

Nel 1640 ebbero inizio i primi lavori, per giungere con una strada sino ai

confini della parrocchia di s. Ambrogio di Voltri. L’impresa fu poi proseguita

nel 1665 dalla parrocchia di Mele, non senza qualche contrasto per gli

acquedotti che rifornivano le cartiere per mezzo d’un ponte (Porrata dal nome

del costruttore), che tutt’ora esiste. Detta strada fu ampliata nel

1715, e finalmente nel 1787 perfezionata e resa del

tutto carrozzabile sino alla Piazza del Santuario.

Anche la strada venne posta,

nel 1788 sotto la protezione del Senato. Resa interamente carreggiabile nel

1797. L’intero percorso venne ulteriormente migliorato, in alcuni tratti, per le nozze

regali celebrate al santuario il 21 novembre 1832, fra Ferdinando II, re di

Napoli e Maria Cristina di Savoia.

Prima di giungere al santuario, il pellegrino

incontra più a valle un’artistica cappella, che accoglie l’antica immagine

lignea della Vergine.

Le due statue, della Madonna e del Bambino, poste nella cappelletta furono incoronate nel

1890 da mons. Salvatore Magnasco arcivescovo

di Genova. Sono due costruzioni caratteristiche ed entrambe ben conservate.

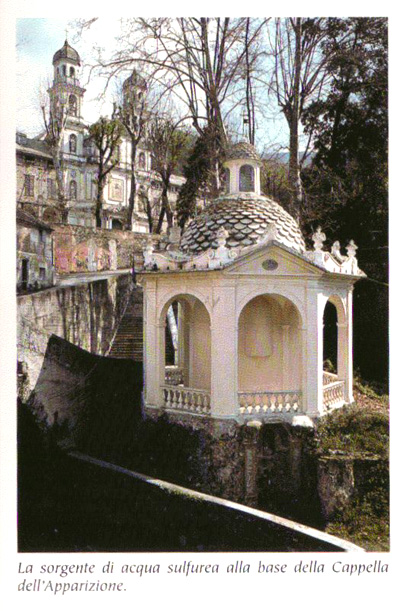

La

“cappelletta” sorge sul punto preciso dove sgorga la polla generosa di acqua

sulfurea. Costruita nel 1769 con agili arcate fiancheggianti ed una cupola

semisferica.

Mentre nella seconda metà del sec. XVII fervevano i lavori

all’interno del santuario, si decise la costruzione dell’attuale cappella.

All’interno la cappella si presenta decorata di marmi, stucchi ed affreschi

eseguiti dal pittore Giuseppe Paganelli. Vi si trovano due tele ad olio dipinte

dal voltrese Giuseppe Canepa, raffiguranti due prodigi attribuiti

all’intercessione della Vergine.

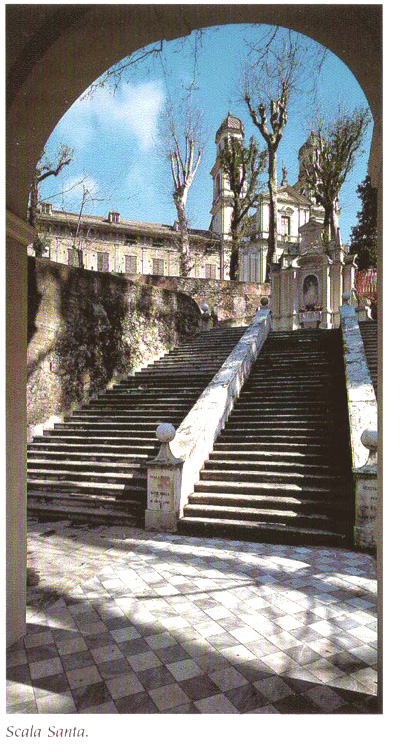

Nel 1750, per iniziativa del sac. Piccardo

Francesco sorse, a monte della cappelletta, la Scala Santa in cima alla quale

spicca la statua dell’ "ECCE HOMO ".

E’ noto che la Scala Santa è una riproduzione di quella salita da

Gesù a

Gerusalemme nel palazzo di Pilato, fatta smontare e quindi trasferire a Roma da

sant’Elena, madre dell’imperatore Costantino.

La scalinata, che recentemente è stata restaurata, viene tuttora risalita dai

confratelli con i “Cristi” in "CROCCO"

e dalla cassa della Madonna. Oggi, come secoli fa, i fedeli accorsi in

pellegrinaggio al santuario seguono la fatica dei “cristezanti”.

Nel corso dei secoli la pietà dei fedeli ha fatto affluire al santuario non

pochi oggetti preziosi, testimonianza di fede e di gratitudine.

Purtroppo le

vicende storiche, non sempre propizie, hanno impedito che giungessero tutti sino

ai nostri giorni. Alcuni sono stati sottratti o alienati. Si ricorda che già nel

1671, nel corso d’un pellegrinaggio, la Confraternita

dell’Assunta di Pra’ portò alla Vergine due corone d’argento. Da s. Ambrogio di Voltri portarono una collana d’oro.

Altre Confraternite

offrirono per l’occasione un calice ed una lampada d’argento, varie argenterie,

paramenti di pregio, tovaglie, camici e pizzi. Gli oggetti di maggior valore sono il bel trono d’argento del sec.

XVIII, che la

rivoluzione del 1798 aveva sottratto, ma che fu poi riscattato da un

benefattore. Si conservano due corone d’argento per la statua della cappelletta

ed altre due per quella dell’altar maggiore, di stile barocco e veneziano.

Altri oggetti di pregio ancora esistenti sono: tre pissidi, un “servizio” di

carteglorie, due calici d’argento ed un reliquiario.

Nel 1832 il tesoro s’arricchì d’uno splendido ostensorio, di stile impero, dono

di Maria Cristina di Savoia e di Ferdinando II di Borbone. E’ d’argento dorato,

con rapporti in oro. La sfera è sostenuta da un angelo dalle ali spiegate,

mentre alla base sono collocati i simboli dei quattro Evangelisti, intervallati

da pietre preziose.

In occasione dello storico matrimonio, venne pure donata da

parte di alti funzionari di corte, una preziosa collana con topazi ed ametistea. Vi si possono infine ammirare le due auree corone, poste in capo alla Vergine e

al Bambino, dall’arcivescovo di Genova, mons. Salvatore Magnasco il 27 luglio

1890, giorno solenne dell’incoronazione, compiuta per decreto Vaticano.

Il santuario come si vede adesso fu consacrato dal beato mons.

Tommaso Reggio il

10 luglio 1894.

Il concerto delle campane, donate dal signor

Ferrari

Sebastiano di Pra’, fu benedetto da mons. Edoardo Pulciano nel 1907 e posto sul

campanile di levante, mentre in quello a ponente permangono quelle antiche.

Durante il secondo conflitto mondiale dopo l’8 settembre i tedeschi installarono

un loro contingente nello stabilimento bagni.

![]()

![]()

![]()